理系学生は実験や研究で忙しく、また推薦応募を期待している方も多いことから、就活のスタートが遅れてしまいがちです。しかし推薦応募が必ず受けられるわけではなく、また受けられたとしても、100%内定を得られる保証もありません。

気づいたときには自由応募のエントリー締切目前、というケースもあるでしょう。そういった状況を回避するためにも、学部3年生になる前には、院へ進学するか就職するか選んでおきましょう。就職する場合は3年、大学院へ進む場合は修士1年の春から、準備を進めるのが理想です。

- 理系就活の特徴

- (1)理系専門分野への就職

- (2)専門職以外での理系分野への就職

- (3)文系就職

- 理系学生の就活事情

- 理系学生の就活はいつから?

- 推薦応募

- 推薦応募のスケジュール

- 推薦応募のメリット

- 推薦応募の注意点

- 推薦応募を有利に進めるポイント

- 自由応募

- 自由応募のスケジュール

- 自由応募のメリット

- 自由応募の注意点

- 自由応募を有利に進めるポイント

- 理系就活の進め方!有利に進めるには?

- 【自己分析】自分の強みや価値観を可視化する

- 自己分析の目的

- 診断ツールの使用

- 業界研究は柔軟な視点で!考えに固執せず広い視野をもつ

- 業界研究のステップ

- 業界研究するうえでのポイント

- 理系就活の注意点

- まとめ

理系就活の特徴

理系学生は専門分野への就職が強く、専攻している分野の研究者やエンジニアへの道を考えている方が多い傾向にあります。当然それが理想のひとつではありますが、そこにこだわりすぎると視野が狭くなってしまいます。自己分析や業界研究をしたうえで、自分の可能性を広い視点で考えてみましょう。

理系学生の就職は、大きく分けて3種類に分けられます。まずは、それぞれの分野の特徴を踏まえたうえで、就活の方向性を考えていきましょう。

(1)理系専門分野への就職

機械・電気・情報・建築・薬学など、専門分野への就職は業界とのつながりが強いため、理系就職の選択肢のひとつである「推薦応募」を受けられる場合があります。専門的に学んだ分野の仕事に就くのは、理想的なキャリア選択のひとつといえるでしょう。

(2)専門職以外での理系分野への就職

理系のなかでも、就職に直結する業界が少ない分野もあります。理系なら専門を問わない企業も多くあるので、その場合は専門の業界にこだわる必要はありません。

これまでの研究で培った分析力や考え方などを活かす職への進路を考えることで、広い業界が就職の対象になるでしょう。ITやエンジニアなど技術系の職種はニーズが多く、専門外から就く理系学生も多数います。

(3)文系就職

コンサルティングや商社、金融など、文系の職種でも理系学生を募集している企業は多くあります。ITやプログラミングの知識があったり、数字に強かったり、文系学生との違いは理系学生の強みです。

理系学生には専門分野以外にもさまざまな業界への可能性があるので、自己分析や業界研究に十分取り組み、自分に合った業界や職種を広い視野で考えてみましょう。

理系学生の就活事情

専門分野の業界に限らず、理系の人材を必要としている企業は多く、理系学生という経歴は就活に有利に働きます。大学や教授からの推薦による応募もあるため「就職はできる」と安心している方も少なくないでしょう。ただ、理系学生は実験や研究などの課題が多く、文系学生と比べると就活に割ける時間の余裕が非常に少ないといえます。

そのため時間を有効活用し、研究の合間を見て早めの準備をおすすめします。推薦応募、自由応募の際のそれぞれの就活スケジュールを知り、備えておきましょう。院への進学を選んだとしても、多忙なうえに2年しかないため、院1年の春から就活の準備を始めるのが理想です。

理系学生の就活はいつから?

理系学生は実験や研究などの課題が多く、文系学生と比べると就活に割ける時間が少ない傾向にあります。そのため、少しでも早めに準備しておくことが望ましいといえます。推薦応募と自由応募のそれぞれの就活スケジュールを知り、就活に備えましょう。

推薦応募

推薦応募とは、学校または教授から企業に推薦され、選考に進む就活方法です。専門分野での推薦応募は内定の確率が高く、早く内定が決まればそこから卒業研究に向けての作業にスムーズにとりかかれます。

ただし、内定の確率が高いのは事実ですが、100%ではありません。もしも推薦応募で内定が決まらなかった場合に備えて、自由応募の準備も同時に進めておくことが重要です。

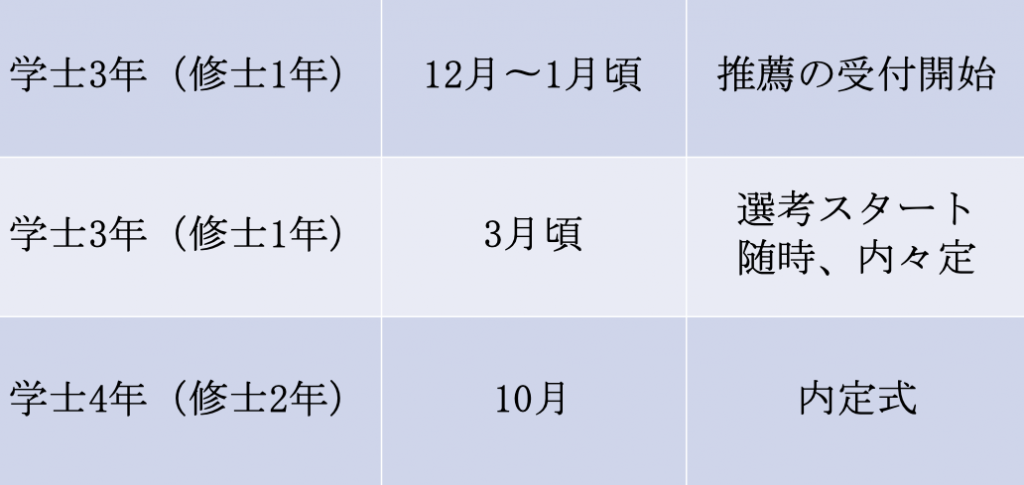

推薦応募のスケジュール

推薦応募のメリット

- 学校や教授からの推薦ということもあり、企業側の信頼から内定率が高い傾向にある

- 3月〜4月ごろに内々定が出ることが多いため、短期間で就活を終わらせられる

推薦応募の注意点

- 内定の確率は高いが100%ではない

- 基本的に1社しか受けられず、内定をもらった場合は辞退できない

- 内定をもらえなかった場合は自由応募に切り替える必要があるが、希望する企業の自由応募に間に合わない可能性もある

推薦応募を有利に進めるポイント

- 推薦応募を利用したいと考えるなら、少なくとも学士3年(修士1年)の秋ごろまでに自己分析や業界研究を行い、自分の行きたい企業を明確に決めておく

- 推薦枠はオープンにしていない企業もあるため、希望の企業や業界の推薦応募は大学の就活窓口や教授などへ確認する

自由応募

自由応募とは会社説明会やインターンシップへの参加、リクルーター面接などを経て、企業に直接アプローチをかけて選考に進む就活方法のことです。

名前のとおり期間内であれば誰でも自由に応募できるため、応募人数も多い傾向にあります。当然、人気のある企業は倍率が高いので、できるだけたくさんの企業を受けることが重要です。

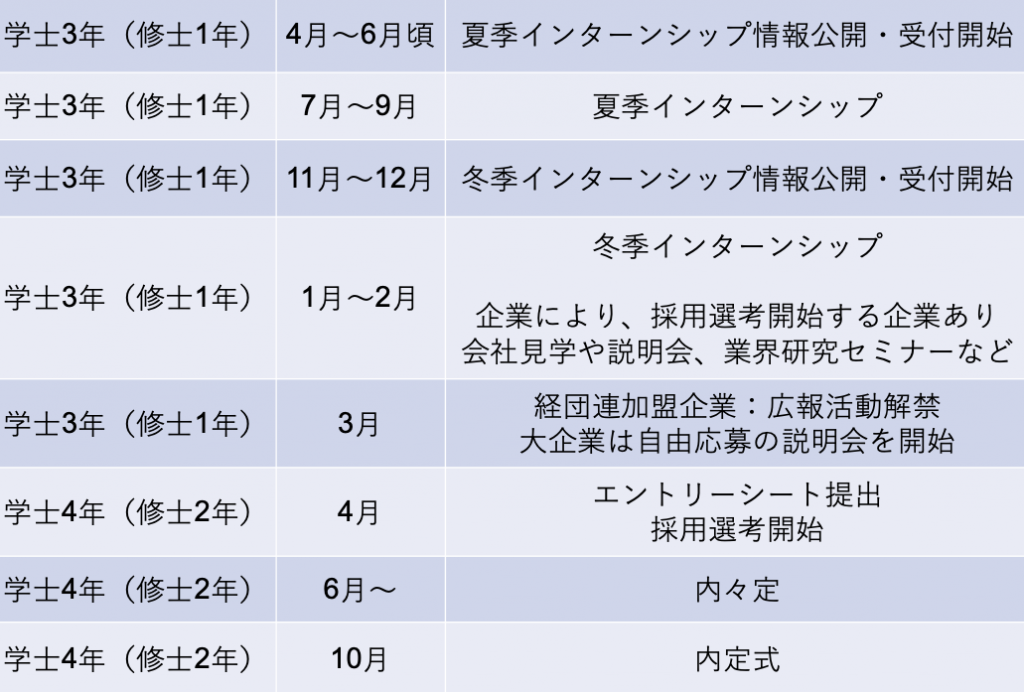

自由応募のスケジュール

自由応募では、経団連加盟企業とそのほかの企業でスケジュールが異なります。経団連加盟企業は、政府の「就活・採用活動日程に関する関係省庁連絡会議」で決められたスケジュールどおりに進めるのが一般的です。

そのほかの企業は、早期に選考を開始することが多く、早い企業では大学3年(修士1年)の9月に選考を締め切る企業もあります。気になる企業は、事前にスケジュールを確認しておきましょう。

自由応募のメリット

- 学校や専攻などに縛られず、行きたい企業に誰でも自由に応募できる

- 複数の企業に同時進行で応募でき、内定辞退も可能

自由応募の注意点

- 自由に企業を選べる一方、多くの志望者がいるため競争率が高い

- 企業によってスケジュールが異なるため、事前に把握して対策を練る必要がある

- 文系就職を希望している場合は、十分な準備の時間がとれる文系学生との競争になるため、早めの準備が重要

自由応募を有利に進めるポイント

- 実験や研究があったり、推薦応募との兼ね合いで自由応募をする決断が遅れたりするので、なるべく早く準備をスタートさせる意識をもつべき

- 夏季・冬季のインターンシップを就活に活かすためにも、自己分析と業界研究を早めにしておく

- 面接やエントリーシートは経験を重ねることでレベルアップできるので、気になる企業はためらわずにどんどん受けるべき

推薦応募や自由応募の企業を検討する際には、どのような企業が人気があるのか、なぜ人気があるのかを調べてみましょう。

理系就活の進め方!有利に進めるには?

就活を早く進めるために、焦ってたくさんの企業に応募を始める就活生は少なくありません。しかし、やみくもに応募するよりも、事前の準備を入念にしておくことが就活を効率よく進めるポイントです。

研究の合間の時間を有効活用し、戦略的・論理的に就職活動に取り組みましょう。

【自己分析】自分の強みや価値観を可視化する

研究や課題に忙しい理系学生は、就活にかけられる時間が文系学生と比べると少ない傾向にあります。自己分析は手間と時間がかかりそうで敬遠しがちですが、効率よく就活を進めるためには必要な取り組みです。

自己分析の目的

自己分析を行うと、自分自身の特徴が可視化されます。それを理解することで、自分に向いている業界や希望する動機などの「就活における価値観の軸」がわかります。そこから自分に向いている業界、めざす場所へ向けての課題なども見えてくるでしょう。

さらに、自分の特徴のなかでも「強み」を導き出しましょう。具体的に強みをアピールすることは、エントリーシートや面接の際にも重要な項目です。企業が採用の際に重視するのは、企業に利益をもたらす強みをもっているかどうかです。人事担当者はあなたがアピールした強みを、どうやって会社で活かすのか判断します。

自己分析を怠ってしまうと、価値観の軸が曖昧なまま就活を進めることになります。そうすると将来への展望がブレてしまうだけでなく、内定に至るために重要な項目である「強み」を見つけられません。そのため就活をはじめるにあたって、最初にやるべきことが自己分析なのです。

自己分析を行ううえではプラスな面に加え、マイナス面も掘り下げましょう。マイナス面からプラスにつながる気づきもあるでしょう。

診断ツールの使用

自分での自己分析がうまくできない場合、診断ツールの使用が効果的です。おすすめは、多くの教育機関や企業で採用されているBIG5という性格診断です。

10分程度の質問に回答していくことで、統計的に解析して診断された結果を詳細に教えてくれます。

出典:BIG5-BASIC

業界研究は柔軟な視点で!考えに固執せず広い視野をもつ

自己分析ができたら、次は業界研究を進めましょう。業界研究とは、自分に合った業界や企業を見つけるために、いろいろな業界の情報を調べることです。その際には、専門分野の業界だけに固執せず、視野を広げて多くの業界を知ることが大切です。

また、業界について深く知っておくことで、エントリーシートや面接の志望動機にも深みを加えられます。業界研究の進め方や進めるうえでのポイントは、以下のとおりです。

業界研究のステップ

STEP1. 業界ごとの特徴をとらえる

STEP2. 業界の全体像を把握する

STEP3. 安定性や将来性はどうか?最新の動向を確認する

STEP4. 業界内の企業を具体的に調べ、エントリー候補にあげる

業界研究するうえでのポイント

- 業界や企業に何を求めるのか、明確にしておく

- 自分がその業界に入りどう活躍したいか、ビジョンをもっておく

- SNSの情報を鵜呑みにせず、信頼できる情報源でリサーチする

業界研究のおすすめ書籍

業界研究をするなら、以下の書籍をおすすめします。

(出典:Amazon)

理系就活の注意点

理系学生は忙しくて研究に追われ、インターンシップや早期の就活セミナーなど参加のタイミングを逃してしまう方が多くいます。忙しくても情報を逃さないよう、常にアンテナを張っておきましょう。

また、自分の専門分野を活かした業界へ進みたいという思いが強く、ほかの業界での可能性を閉ざしてしまう方も少なくありません。専門に捉われず、広い視野をもってさまざまな業界を研究しましょう。業界は違っても、理系で学んできた経験を活かせる企業は多くあります。

面接やエントリーシートでは、理系学生の強みをアピールできるようにまとめておきましょう。具体的には、研究の際に柔軟な発想と応用力でピンチを乗り越えた経験や、チームでリーダーシップを発揮して研究の成果を挙げた実績などが考えられます。これまでの研究での成果に加え、大学で培った専門性やスキルなどをピックアップし、就活を有利に進めましょう。

まとめ

自己分析と業界研究に早めに取り組んでおくと、自分の進みたい道やそのためのステップが明確にもてるため、就活をスムーズに進められます。推薦応募を考えている方は、内定率が100%ではないことを考慮して、すぐに自由応募に切り替えられる準備もしておきましょう。

また、自由応募ではできるだけ多くの企業にエントリーすることをおすすめします。エントリーシートや面接で理系学生ならではの強みを十分アピールし、内定率アップを目指しましょう。