2021年時点で、東大の女子学生の比率は24.2%でした。一方、海外の主要大学では女性比率が半数近い大学も多く、日本の高学歴女子は世界に比べ少ないとのデータがあります。国内における高学歴女子は希少でありハイキャリアも狙える分、卒業後のキャリア形成を考えるうえで、公私ともに悩んでしまうポイントは多々あるでしょう。

本記事では、高学歴女子のキャリアの特徴、特有の悩みがちなポイントと解決策を紹介します。

高学歴女子のキャリアの特徴

「ダグラス=有沢の法則」をご存じでしょうか。これは「妻が就業するかどうかは、本人の能力や資格ではなく夫の経済力で決まる」という法則です。

この法則が示すとおり90年代前半までは、東大女子は経済的に恵まれた高学歴男子と結婚し、専業主婦になる傾向にありました。しかし、2000年代以降、男性の年間所得は減少しており、特に30代男性正社員の所得減少は顕著です。同時に妻の就業率が高まり、日本は共働き社会へとシフトしました。

現在、東大卒業生を含む高学歴女子に「働かない」という選択はほぼなくなりました。では、高学歴女子が「働く女性」を選択するとき、その先にはどのようなキャリアが待っているのでしょうか。

総合職になりやすい

東大女子が就活を始めたときに気づくことは、良くも悪くも高学歴というブランドの重みです。基本的に、東大生を一般職で採ろうとする企業は少なく、高学歴女子の多くは総合職へと就職します。

総合職として入社した高学歴女子は企業の中核として管理職になるため、さまざまな部署での仕事や経験を積むことになります。企業規模によっては異動や転勤もあり、ハードな生活を送ることもあるでしょう。

そして、新卒で総合職として入社し、数年の社会人経験を積んだタイミングでやってくるライフイベントが結婚・出産です。

結婚・出産でキャリアを捨てたくない人が多い

株式会社ハハカラが2022年2月に発表した、大学または大学院に通う女性100名を対象にした調査結果によると「結婚した場合仕事を続ける」と答えた人は全体の94%、「出産した場合仕事を続ける」と答えた人も90%に上りました。

また、全体の23%が「復職時の環境に不安がある」と答えており、特に総合職の場合、退職すればそれまで積み上げてきたキャリアは、少なからず失うことになります。そのため、結婚・出産後もキャリアを捨てたくない人が多く見られます。

あえて一般職を選ぶ人もいる

企業側は総合職として高学歴女子を採用する傾向にありますが、近年ではあえて一般職を選ぶ高学歴女子も増えました。実際、コース別雇用制度が進行したことで、上場企業の一般職の70〜80%が早慶女子に変化しているとのデータもあります。

京都女子大学客員教授、京都大学名誉教授の橘木俊詔(たちばなきとしあき)氏によると、その背景にはいくつかの原因があるとしています。

ひとつは高学歴女子に限ったことではありませんが、日本全体でバリバリ働いてキャリアを積み上げるより、プライベートを充実させ、生活をもっと楽しみたいと考える人が増えている点です。

また別の理由として、従来の一般職、つまり補助的・定型的な業務は、非正規雇用者で代替されました。それにより高学歴女子は、一般職といっても総合職に近い業務を行うケースが増えたのです。

高学歴女子がキャリアで悩みがちなポイントと解決策

ハイキャリアを狙える高学歴女子にとって、プライベートとの両立はひとつの課題でもあります。本項では、高学歴女子がキャリアパスを積み上げるうえで悩みがちなポイントをピックアップし、さらには先輩女性たちがとってきた解決策も紹介します。

とにかく忙しく出会いが少ない

高学歴女子が総合職で採用された場合、20代後半から30代前半はとにかく忙しく、激務に追われがちです。しかし、その時期は一般的に結婚から出産のステージでもあり、忙しいさで出会いが遠ざかってしまうのはもったいないでしょう。

先輩女性たちは、この壁をどのように乗り越えてきたのでしょうか。

高学歴というブランドに恐れをなしてしまう男性も多く、ハイスペックな女子はただでさえ出会うのが難しいといわれています。実際、東大卒ママの同窓組織「東大ママ門」のアンケート調査によると、東大卒女性の約6割が東大卒男性と結婚しているとの結果があります。

先輩女子の意見としては、就活のときから社内結婚が多そうな会社を選ぶことで、プライベートとビジネスを切り分けずにパートナーを見つける方法がひとつです。

また、結婚後に出産を控えていることを考えると、やはり企業の育休制度や福利厚生は重要な要素です。

就活や転職を考える際には、以下の内容を考慮しましょう。

- 育休はどのくらい取得できるのか

- 短時間勤務やフレックスタイムを導入しているか

- 事業内託児施設や育児サービス費用の補助制度の有無

忙しいなかでも私生活の充実をめざすなら、ライフワークバランスを重視している企業を選ぶのも重要です。

キャリア維持と育児の両立が大変

20代後半から30代前半で結婚・出産というライフイベントを終えたあとには、子育てがやってきます。一方、総合職としてはある程度の経験を積み、大きな仕事を任されるフェーズに入ります。20代の頃は忙しくても気合いと体力でバリバリ乗り切れていたのが、30代、40代になると同じようにはいかないのが現実です。

そのため、子育てとキャリア維持の両立が難しく、体調を崩す方も少なくありません。また、産休・育休を経て職場復帰するものの、総合職から時短勤務となり活躍の場が減り、最終的には退職してしまうケースもあります。

この状況を先輩女性たちは、どのように乗り切ってきたのでしょうか。最良かつ根本的な解決手段は、パートナーにも家事育児に参加してもらうということです。

東京都が発表した「2021年度男性の家事・育児参画状況実態調査(速報版)」によると、男性の家事・育児関連時間は週平均3時間34分、一日あたりわずか30分程度です。これに対して、女性は週平均8時間54分と、5時間20分もの差があります。

また、積水ハウスが2021年9月に発表した「男性育休白書2021」によると、政府の懸命な働きかけにもかかわらず、男性の育休取得率は12.2%でした。取得日数は「1週間以内」が半数であり「1カ月以上」取得したのはわずか2.2%に過ぎませんでした。

以上のデータから、まだまだ「育児と家事は女性まかせ」の風潮が根強いことがわかります。

「自分はやらなくても、妻が育児も家事もやってくれている」という夫側の甘えを打ち砕くには、率直なコミュニケーションが必要です。分担表を作成し、妻が家事や育児にどれだけの時間を割いているのか「見える化」したり、子どもをまきこんだりして、ワンオペ育児の現状を変えていきましょう。

どうしても夫婦だけで育児が難しければ、赤字覚悟でベビーシッターを雇い、キャリアを継続するのもひとつの選択肢です。ただ、コストは高く、派遣会社を利用する場合、1時間あたり2,000~4,000円ほどの利用料がかかります。1日3時間、平日だけの利用でも、月120,000〜240,000円、さらには別途交通費などがかかる場合もあります。

長期的にみれば膨大なコストになることはもちろん、金銭的なコストだけでなく、子どもに与える影響も配慮しなければなりません。子どもと一緒に過ごす時間を削ってまで、キャリアを維持し続けるべきなのか、慎重な決断が必要です。

また、別の選択肢として、短時間勤務やフレックスタイム制、テレワークなどにより、育児とキャリアを両立しやすい企業に転職することも検討しましょう。

パートナーの転勤

先述したように東大女子は、パートナーも有名大学出身でハイキャリアなケースが多く見られます。ともに総合職のキャリアを歩む場合、どちらにも異動・転勤の可能性があります。場合によっては、夫婦それぞれがキャリアを最優先した結果、長期的に離れ離れになってしまうことも考えられるでしょう。

このケースで、一番大きな影響を受けるのは子どもです。親からしても転勤は大変ですが、子どもにとって引越しにともなう転校は大きなストレスです。

パートナーが転勤するケースでは、選択肢は大きく分けて2つしかありません。一緒にいくか、単身赴任を選択するかです。

単身赴任を選択する場合、子どもをどうするかも重要なポイントです。子どもは母親と一緒に、というケースがほとんどですが、父親不在で子どもの情緒が不安定になったり、母親に対して当たりが強くなったりといった影響も考えられます。

ただ、興味深いことに「父親が単身赴任している子どものほうが学力が高い」という調査結果もあり、母親の単身赴任ではその真逆の結果でした。つまり、子どもの学力と母親がそばにいることには、密接な関係があるのです。

これはあくまでも母親が就業していない場合や、就業していても早めに帰宅し、子どもとのコミュニケーションを密に保っていることを前提としています。母親が高学歴女子であれば、より豊かな表現で子どもに言葉をかけ、知的発達を促せるでしょう。夫婦それぞれが単身赴任でキャリアを追い求め、子どもだけが置き去りになる状況だけは避けるべきです。

もうひとつの選択肢は、パートナーの転勤に自分もついていくことです。総合職の場合、企業によっては海外への転勤もあるでしょう。転勤に合わせて自分も現地で別の企業に転職したり、フリーランスなど場所を問わない仕事にキャリアチェンジしたりする方法もあります。

実際、一般社団法人プロフェッショナル&パラレルキャリア・フリーランス協会「フリーランス白書2020」によれば、フリーランス全体の約6割は女性とのデータがあります。結婚や育児などキャリアが変化しやすい女性にとって、フリーな働き方は親和性が高いということでしょう。

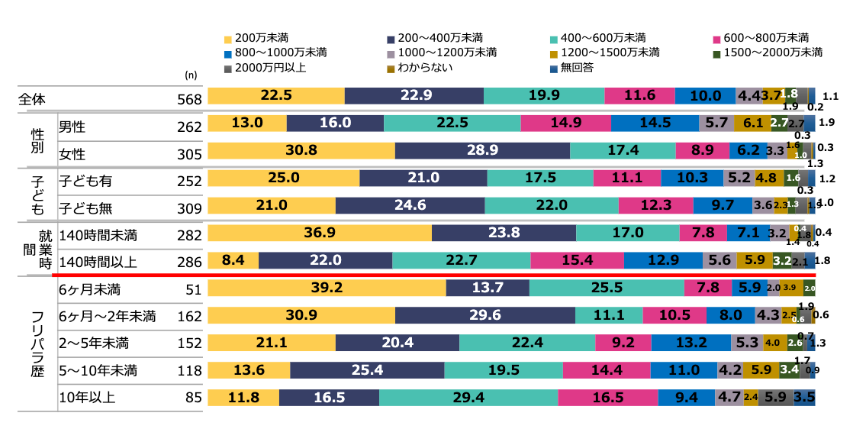

ただし、女性のフリーランスの平均年収をみると、400万円未満が約半数であり、大企業の総合職と比べると、大幅に減ることは避けられません。

一方で、総合職を経験した高学歴女子は、大企業でビジネスのイロハを学んでいます。課題解決能力やマネジメント能力、高いコミュニケーションスキル、何よりも実際の成功体験もあるでしょう。

こうした圧倒的な強みを活かせば、フリーランスで年収1,000万超えも可能です。実際、フリーランス女性の年収の分布を見ると、年収800〜1,000万が6.2%、1,000万円以上が5.9%と、10人に1人は年収800万円以上なのです。スキルを活かして公私の充実を図ることは、十分に見込めます。

高学歴女子を取り巻く環境の変化

高学歴女子特有の悩みや対策について述べてきましたが、高学歴女子を取り巻く環境は年々変わりつつあります。本項ではそういった婚活女子を取り巻く、周りの変化を見ていきましょう。

高学歴高収入で引かれることが減った

かつて、高学歴高収入の女性は恋愛対象として見られない、総合職だからモテない、といった時代がありましたが、その考えは過去のものになりつつあります。理由のひとつは、共働き志向の男性の増加です。

マイナビが2020年3月に発表した調査結果によると「結婚後の夫婦共働き」を希望する割合は「21年卒」で男子が56.5%、女子が74.3%で、いずれも「20年卒」から7ポイント、3.5ポイント増でした。逆に「専業主婦志向」の割合は男子で35.7%、女子で16.7%で、いずれも「20年卒」より大きく減少しています。今後もそういった傾向は強まるでしょう。

ただし「マッチングアプリのプロフィールに『年収1,500万円』と書いたら詐欺と思われ、誰も信じてくれず『いいね』が来ない」といった悩みもあるようで、自分の年収をどこまで開示するかは悩ましいところです。

家事を負担してくれるパートナーが増えた

家事・育児の悩みについて上述しましたが、ハイキャリア女性と結婚する男性は家事分担を歓迎する人が多い傾向にあります。また、世代の若年化にともない、家事を分担する割合は高まっています。

その背景にはメディアの影響もあり、若年層ほどジェンダーレス、多様性の考えが浸透していることが挙げられるでしょう。

クロスマーケティングが2021年6月に行なった調査によると、29歳以下の既婚者男性の15%が「家事の7〜9割を分担している」、36%が「家事の4〜6割を分担している」と回答しました。

他方で、29歳以下の既婚女性は10%が「家事をすべて担当している」、53%が「家事の7〜9割を分担している」と考えているようで、男女で家事参加の意識にギャップがあるのも事実です。男性の「家事をやっているつもり」が女性をイライラさせないように、コミュニケーションの充実や、日頃からの思いやりが欠かせません。

まとめ

高学歴女子がキャリアウーマンとして、子育てとの両立を目指すのは決して簡単ではありません。しかし、先人の知恵から学び、パートナーの協力を得るなら実現は十分可能です。

周りに振り回されず、自分の人生で大切にしたいものがそのままキャリア形成へと反映されるため、まずはじっくり考えてみることをおすすめします。