シンクタンク(think tank)とは、日本語に訳すと頭脳集団で、顧客となる政府や企業から依頼された内容を研究・解決を行う機関となります。

依頼される内容は社会問題や政治戦略、軍事、経済、技術、文化など多岐に渡り、各分野の専門家が問題分析、調査、解析を一挙に担います。

このことから、シンクタンクでは膨大な専門知識や高度な論理的思考力が求められ、就職の難しい業界です。

シンクタンクは省庁などから派生した「政府系」と民間系から派生した「民間系」の2系統があります。

政府系は白書や年次報告、世論調査に携わる一方で、民間系は主に企業からの依頼に加えて政府から依頼された案件に携わることもあります。

また、コンサルと同じ業界とされることが多いですが、両者には違いがあります。

基本的にはシンクタンクは課題の研究・提言に終始し、内容もまた公共性が高い傾向にあります。

コンサルティングファームは企業を対象に派遣先で業務を行うなど包括的な支援がなされます。

ただ近年、民間系シンクタンクでは両者の垣根がなくなりつつあります。

シンクタンクのビジネスモデル

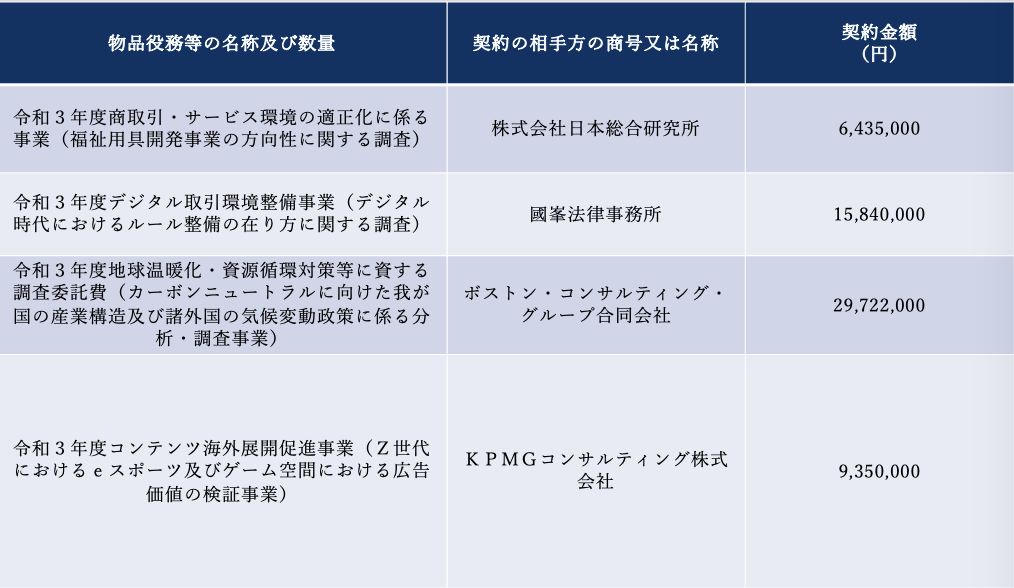

シンクタンクのビジネスモデルは単純で、政府や企業などのクライアントから受けた案件に対し、リサーチレポートを作成し、契約金を対価として受け取ります。この契約は通常一件ごとに行われます。

下の表は令和3年度1月に経済産業省から依頼された案件です。政府からの調査依頼は入札形式で行われることが多くあります。

シンクタンクの業務内容

シンクタンクの業務内容は、リサーチ、コンサルティング、研究・開発に大別できます。

リサーチは、その名の通りリサーチやマーケティングを実施して正確な情報を集める業務で、入社一年〜二年目ではリサーチを担当することが多いです。

コンサルティングは、収集した情報をもとにクライアントに対して具体的な課題解決法を示す業務で、最も大事な業務であるとも言えるでしょう。

研究・開発は、現行の技術やシステムを分析してよりよいものを開発する業務です。現在、IT分野の需要が高い状況にあります。

政府系シンクタンクの有力機関

政府系シンクタンクは各省庁に所属する場合が多いため、公共性の高い研究・調査を行えることが利点として挙げられるでしょう。

一方で、給与面では公務員であることから民間系シンクタンクと比べると低くなっています。

令和3年度の国家公務員給与等実態調査によると、施設等機関勤務の年収は576.3万円です。

ですが、今回紹介する二つの他にも経済産業研究所や防衛研究所など専門性を生かした数々のシンクタンクが存在するため、希望する内容を研究できる可能性が高い点は魅力的といえるでしょう。

内閣府 経済社会総合研究所

経済社会総合研究所は内閣府の所属のシンクタンクです。

政策決定の理論的な裏付けを取るために経済活動・政策・社会活動など多岐にわたる内容について研究を行います。具体的な内容としては、国民経済計算(GDP統計)や消費者や企業の景気動向についての統計の作成・公表、経済社会活動に関する実証的な研究、政策の実施や計画を担う人材育成などが挙げられます。

財務省 財務総合政策研究所

財務総合政策研究所は財務省の所属で、財政経済に関する調査・研究のほか、財務省の業務統計の収集・整理、図書館の運営、統計調査の実施、職員の研修等の業務に携わっています。

それ以外にも海外のシンクタンクとの交流、開発途上国に対する支援、財務省職員の育成・研修などが行われています。

民間系シンクタンクの有力企業

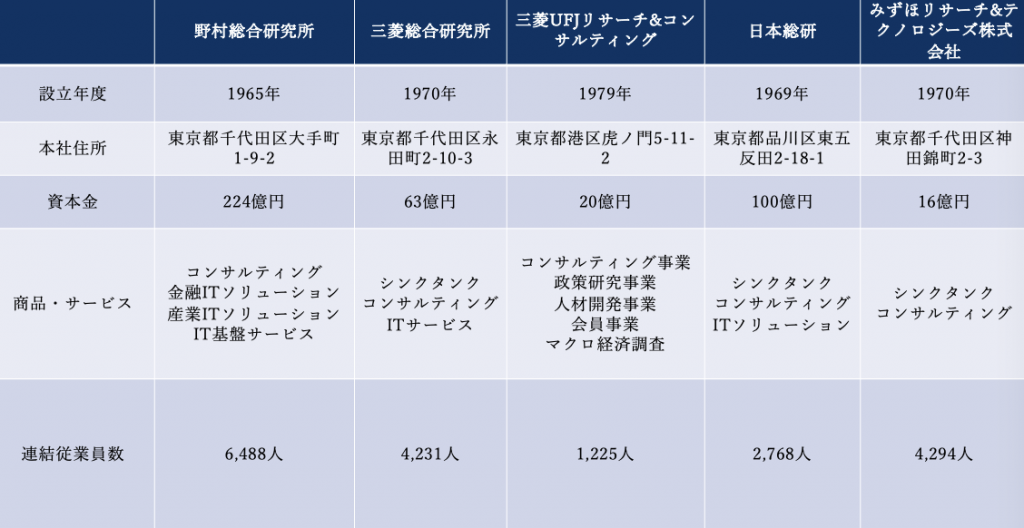

有力企業としては「五大シンクタンク」と呼ばれる「野村総合研究所」「三菱総合研究所」「三菱UFJリサーチ&コンサルティング」「日本総研」「みずほ情報総研」の他にも、「大和総研」「電通総研」「富士通総研」「NTTデータ研究研究所」などが挙げられます。

この記事では五大シンクタンクに注目して、その売上高や設立年度等の基本情報を比較したいと思います。

基本情報比較

野村総合研究所

「使命」「事業ドメイン」「経営目標」「行動指針」の4つを柱とした企業理念を掲げています。

使命:新しい社会のパラダイムを洞察し、その実現を担う。お客様の信頼を得て、お客様と共に栄える

事業ドメイン:未来社会創発企業 Knowledge Creation and Integration

経営目標:ナビゲーション&ソリューションにより、企業価値の最大化を目指す

行動指針:真のプロフェッショナルとしての誇りを胸に、あくなき挑戦を続ける

野村総合研究所は、資本金や従業員数から見ても五大シンクタンク最大手の企業といえます。

その名の通り、野村ホールディングスの関連会社で、日本初の総合民間シンクタンクである「野村総合研究所」と、これまた日本で初めて商用コンピュータのビジネス利用を実現した「野村コンピュータシステム」が1988年に合併して誕生した企業です。

創業以来順調に業績を伸ばしており、現在は長期経営ビジョンとして「vision2022」を掲げ、今後の成長が見込まれる企業と言って良いでしょう。

同社の特徴は、顧客の問題を先取りして解決策に導く「ナビゲーション」から具体的な解決策を実行する「ソリューション」までの一貫したサービスを提供する「トータルソリューション」です。

特に、売上の8割を占めるIT部門については、共同利用サービスの開発から運用までの実績が多々あり、強みがあります。

三菱総合研究所

果たすべき使命としてミッション、目指す企業像としてビジョン、ステークホルダーへの約束としてコミットメント、この3項目を経営理念としています。

ミッション:社会課題を解決し、豊かで次持続可能な未来を共創する

ビジョン:未来を問い続け、変革を先駆ける

コミットメント:

・研鑽(社会や顧客への提供価値を磨き続ける)

・知の統合(知の結節点となり、多彩な知をつなぐ)

・スタンス(科学的知見に基づき、あるべき未来への道筋を示す)

・挑戦(前例にとらわれず、社会の変革に挑戦する)

・リアリティ(責任を持って実現に取り組む)

同社は、官公庁・政府機関からの案件の割合が7割を占めているのが大きな特徴です。

したがって、経済や政策に関する公共性の高い調査に関わりたい方に特におすすめです。

現在は連結子会社である三菱総研DCS株式会社との連携を強化して、ITソリューションの提供も盛んになっています。

三菱UFJリサーチ&コンサルティング

企業理念は「Humanismに立脚し、RomanticismとRealismの両立を目指す。」

三菱UFJリサーチ&コンサルティングもまた三菱総研と同じく、三菱総研と同じく三菱グループの所属ですが、母体となった企業が異なります。三菱総合研究所は、グループの共同出資で作られた経緯から公共性の高い業務が多いです。

同社は、旧三菱銀行、旧三和銀行、旧東海銀行、旧東京銀行のリサーチ部門が合併してできた企業で、三菱UFJフィナンシャルグループの一員です。そのため業務内容もその名の通りリサーチ部門、コンサルティング部門が中心でシステム部門を持ちません。

ですが、国内外を問わない幅広い経営サポートや政策研究・提言などができることが強みです。

日本総研

企業理念は「『知識エンジニアリング』活動によるお客様価値共創」

対外指針:我々は、「お客様満足の最大化」を喜びとする。

行動指針:我々は、「変化」と「多様性」を友とする。

組織指針:我々は、「強い個人の集団」を目指す。

日本総研は三井住友フィナンシャルグループの子会社です。

リサーチ部門は国内でも有数の規模を持ち、特に経済社会問題に関する政策提言には強みがあります。

マクロ経済センターでは内外景気・金融政策動向予測・内外経済環境分析などが行われており、他にも金融リサーチセンターで金融機関に関する調査を行うなど、経済系に興味のある方には特に魅力的な業務内容となっています。

また、IT部門は三井住友グループの案件のみを受け付けているのも特徴と言えます。

みずほリサーチ&テクノロジーズ株式会社

みずほリサーチ&テクノロジーズは、2021年にみずほ情報総研とみずほ総合研究所が合併して発足しました。

両会社は、系譜が異なる(みずほ総合研究所は旧第一勧業銀行系、みずほ情報総研は旧富士銀行、日本興業銀行系)ものの、シンクタンクやコンサルティングなど業務内容が重なるところがあり、2021年についに経営の統合を果たしました。

同社の強みは環境エネルギー系や社会保障や医療といった社会的課題で、長年官民共創体制でさまざまな課題に取り組んできたという歴史があります。

また、近年はITソリューションにも注力しているようです。

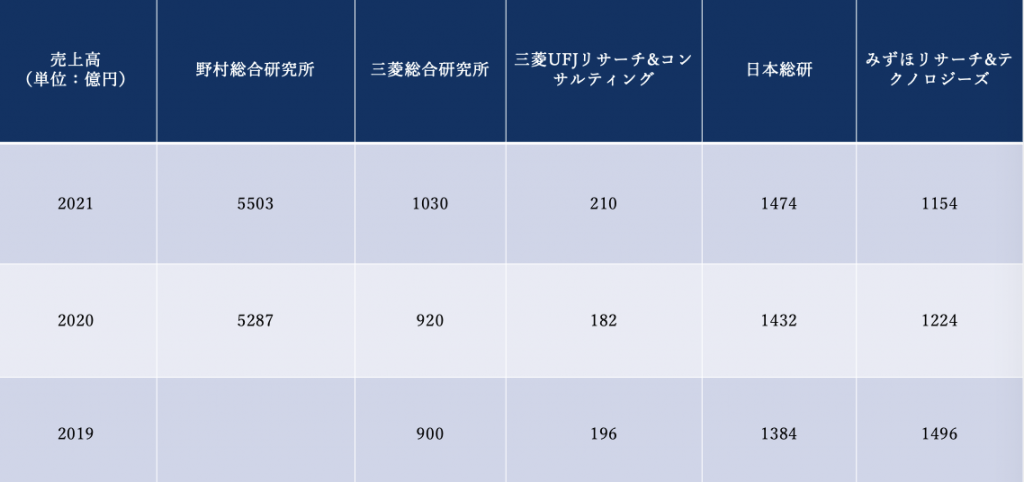

売上高・営業利益・純利益の比較

売上高

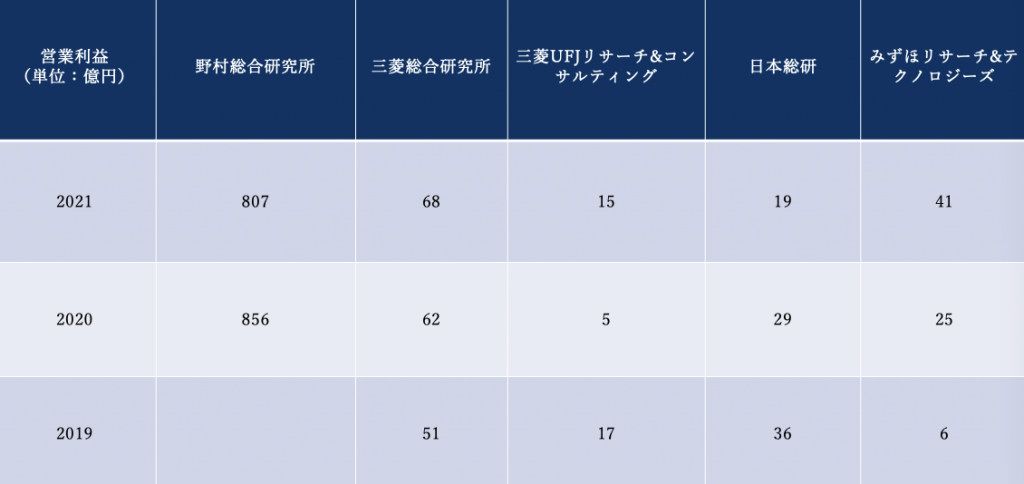

営業利益

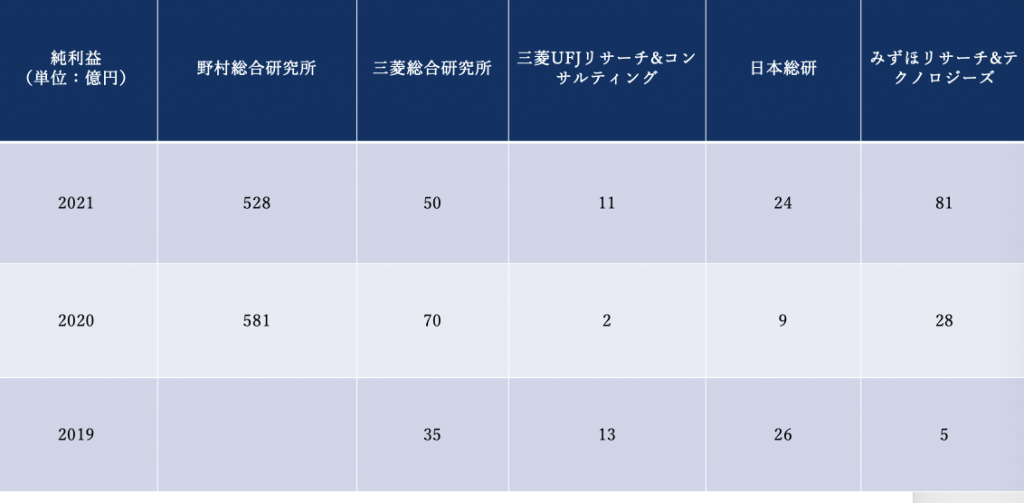

純利益

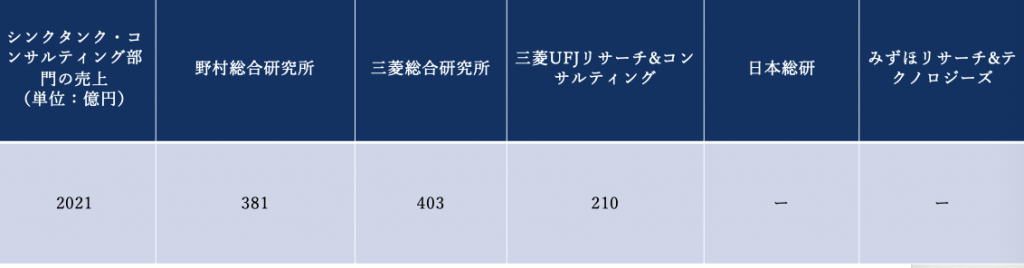

シンクタンク・コンサルティング部門の売上

五大シンクタンクと称されてはいますが、シンクタンク業務は紹介してきた会社の一部門で行われているに過ぎません。そのため、IT・システム系部門を除いた、コンサルティング・シンクタンク系の部門のみの売上を掲載します(日本総研・みずほリサーチ&テクノロジーズは非公表のため空欄です)。

売上高で比較してみると、やはり野村総合研究所の売上高は圧倒的です。

しかし、これには理由があります。一般的にコンサルティング事業は少数で請け負うのに対し、IT・システム事業は多くの人手が必要なため、後者の方が売上額が大きくなるからです。

これは5社で唯一IT部門を有さない三菱UFJリサーチ&コンサルティングのみ売上が少ないことと関係していると言えるでしょう。

実際に野村総合研究所はIT部門の売り上げが9割ほどを占めており、ITを除いたコンサルティングや、シンクタンク部門のみで比較すると売上高ほどの差異はないと言えます。

企業の成長性という点でみても現時点では野村総合研究所がトップですが、他会社も今後需要がさらに増えると予想されるシステム事業に注力することが考えられるため、成長性はあると言えるでしょう

新型コロナウイルスの影響下でも、総売上は横ばいまたは上昇傾向にあることからも伺えます。

ただし、みずほリサーチ&テクノロジーズは長期間業界2位の座にありましたが、2015年の売上の約3500億円をピークに減少傾向にあります。

しかし、シンクタンク部門に限った話をすると、みずほを含めて安定性が高い業界と言えます。政府による発注は定期的になされるため需要の増減が少なく、また各社が専門性を活かして得意分野を受注する体制が完成されているからです。

業界の特徴

シンクタンク業界は、政府系・民間系問わず顧客が固定化していて需要の増減が少ないため、変化の少ない業界といえます。

またこうした性格から、売上を重視し過ぎない文化で、個人主義的なところも見られます。

同じ会社内でもIT・システム系部門とは雰囲気がかなり異なるのはよくあるようです。

シンクタンク業界は多くの人手を必要とせずかつ専門的知識が最も重要となる業界であるため、人材の入れ替わりが激しくなく、採用人数は少なくなっています。

また、高度な知識や協調性、洞察力など総合的な能力が求められるため、難易度としてもかなり高くなっています。

業務内容は社会問題のような大きな課題が対象となることが多く、アンケートやデータから自分なりの分析や傾向を見出し、調査書としてまとめるといったことがが主になります。

そのため、就職の課題として論文を書いたり、座談会・模擬面接に参加したりすることを求められることが多いです。

一方でコンサルティング業務は、企業を中心とした顧客の課題に対して目標設定や戦略決定などを総合的にアドバイスします。

人と交渉して折り合いをつけたり、不測の事態に対応したりするなど、総合的な能力が求められるため、そういったことに興味がある方にはシンクタンクよりも魅力的かもしれません。

特定の分野の問題を調査・分析し、専門知識を深めたいという、学問的なやり方に興味がある方はシンクタンクを目指してみてはどうでしょうか。

最後に業務内容を見るとかなり魅力的だといえます。

公共性が高く達成感を得られることや待遇面が良いこと、またなによりも自分の好奇心を満たすことができることは、素晴らしい点です。

他業界では自分が望んだ分野に携わることが難しい場合がありますが、シンクタンク業界は分野ごとに住み分けがされているため、入社することができれば望んだ業務に携わることができる可能性が高いでしょう。

業界の最近の動向

コンサルティング・シンクタンク業界と論じられることが多いため、単体で述べることはやや難しい面があります。

コンサルティング業界はビジネス系、IT系問わず、DX(デジタルトランスフォーメーション)や事業モデルの転換の流れを受けて活況を呈しています。

それと比べるとシンクタンク業界、特に政府系には大きな変化は見られませんが、近年は国内市場が頭打ちになっていることから海外進出が進んでいます。

実際、記事で紹介した会社には海外拠点を有する会社がたくさんあり、日系企業の進出を支援したり現地企業との共同事業を行ったりしています。

給与水準

政府系シンクタンクの職員は、施設等機関の公務員に属します。令和3年度の国家公務員給与等実態調査によると、平均年収は576万円ほどで、平均年齢は38.7歳となっています。

dodaの調査によると2021年度の民間コンサルティング・シンクタンク業界の平均年収は499万円です。

これを参考に五大シンクタンクの待遇面をみていきましょう(参考1、参考2)。

野村総合研究所:平均年収1,235万円、平均年齢40.4歳

三菱総合研究所:平均年収993万円、平均年齢42.7歳

三菱UFJリサーチ&コンサルティング:平均年収773万円、平均年齢37.6歳

日本総研:平均年収689万円、平均年齢?歳

みずほリサーチ&コンサルティング:平均年収684万円、平均年齢37.0歳

給料水準が他業界と比較して高く、特に五大シンクタンクともなると非常に恵まれていると言えます。年功序列式で給与が安定しているのも魅力的と言えます。