この記事では、メーカーのなかでも化粧品メーカーについて解説します。

経済産業省によると世界の化粧品市場は47兆円で、そのうち日本市場は4兆円になります。1位はアメリカ(9兆円)、2位中国(6兆円)、そして日本は第3位です。

これだけ有力かつ有望な業界なので、就活を控えた大学生のなかには化粧品業界に将来性を感じている人もいるはずです。

この記事では、化粧品メーカーのビジネスモデルや有力中心企業、業界の特徴、最近の動向、給与などを紹介します。

化粧品メーカーのビジネスモデル~どうやって稼いでいるのか

化粧品メーカーは、原料を購入して化粧品をつくって販売するので、そのビジネスモデルはものづくり企業そのものです。しかし多くのメーカーがつくるものと化粧品はかなり違います。そのため化粧品メーカーのビジネスモデルも、他のメーカーのそれとかなり異なります。

化粧品には、1)嗜好品でありながら生活必需品である、2)ターゲットのほとんどは女性、3)薬機法の規制を受ける、という特徴がありこれがビジネスモデルの形成に影響しています。1つずつみていきましょう。

化粧品は嗜好品でありながら生活必需品である

人は化粧品がなくても生きていけます。そのため化粧品は嗜好品と考えることができます。嗜好品ビジネスは、品質や機能だけでは勝負できず、むしろイメージやブランドが競争力の源泉になることがあります。

それでイメージ戦略やブランド戦略が、ビジネスモデルづくりでは必要になります。

そして成人女性のなかには社会の要請として化粧をしている人がいることから、化粧品には生活必需品としての一面もあります。このことはジェンダー問題の観点からすると議論の余地があると思いますが、多くのビジネスウーマンが化粧をして、ほとんどのビジネスマンが化粧をしないのは厳然たる事実です。

生活必需品ビジネスは、イメージやブランドより、そしてときには品質や機能より、価格が重視されることがあります。

価格を重視する戦略は、イメージ戦略やブランド戦略とは真逆になるので、化粧品メーカーには両極端な2つの戦略をつくることが求められます。

ターゲットのほとんどは女性

顧客のほとんどが女性であることは、化粧品メーカーにとってメリットでもありデメリットでもあります。

ビジネスモデルを考えるときに男性のことを考慮しなくてよいのはメリットといえるでしょう。ターゲットを絞ることができるので、マーケティングがシンプルになります。

デメリットは女性のことを知り尽くさないとならないことです。例えば20代向け化粧品と40代向け化粧品をわけて開発しなければ、化粧品メーカーはたたかっていけません。その2つの商品を差別化することは簡単なことではないでしょう。

女性研究を深められるかどうかは企業の成長のカギとなります。

薬機法の規制を受ける

薬機法は正式名称を、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律といい、薬や医療機器を規制するいわゆる「強い法律」です。化粧品もこの法律の対象になっています。

化粧品は誰でも好き勝手につくったり輸入して販売したりすることができず、都道府県知事から化粧品製造許可や化粧品販売許可を得る必要があります。

法律の規制を受けることは、ビジネスの規制を受けるということに他なりません。化粧は、化学物質や工業加工品を肌に直接塗る行為なので、高い安全性が求められます。

したがって化粧品業界は参入障壁が高いということができます。

資生堂のビジネスモデルを確認してみる

「日本の化粧品といえば」といった存在になっている資生堂のビジネスモデルをみてみましょう。なお、資生堂の会社概要や売上高推移などはあとで紹介します。

資生堂のビジネスモデルの最大の特徴はブランド戦略でしょう。資生堂は今、SHISEIDO、ELIXIR、MAQUILLAGE、BENEFIQUE、HAKU、PRIORの6つのブランドを展開しています。

それぞれのブランドには「革新的なバイオテクノロジーと未来的なアプローチを組み合わせた単品高機能スキンケア(SHISEIDO)」「いきいきした大人の女性美のためのスキンケアとメーキャップ(ELIXIR)」「大人ならではの悩みを研究し生まれた、楽に美しくなれる(PRIOR)」といった特徴を持たせています。

女性の化粧品ニーズを分析して「このタイプの女性にはこのブランド」というように戦略を変えているわけです。

このきめ細やかなマーケティングは、化粧品業界では必須です。

資生堂には日本事業、中国事業、アジアパシフィック事業、米州事業、欧州事業、トラベルリテール事業、プロフェッショナル事業、その他があります。

このことから資生堂がグローバル展開していることと、一般向け事業と理美容などのプロ向け事業をわけていることがわかります。

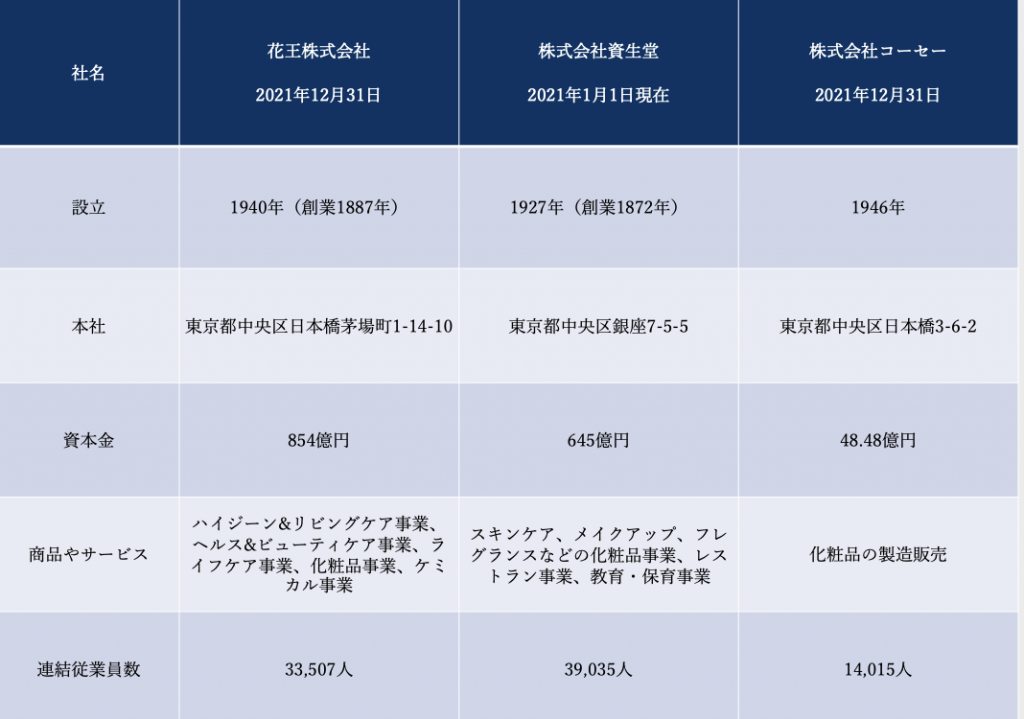

有力中心企業の花王、資生堂、コーセーを比較する

日本の化粧品メーカーの時価総額トップ3は、花王(時価総額、2.8兆円)、資生堂(同2.3兆円)、コーセー(同7,000億円)となっています。

この3社を比較しながら化粧品業界の正体に迫ってみましょう。

3社の会社概要、メインの商品、企業理念の紹介

3社の会社概要は以下のとおりです。

3社は共通点がいくつかあります。

花王とコーセーは日本橋に本社があり、そして日本橋と資生堂の本社がある銀座は1km強しか離れていません。

花王と資生堂は、創業が明治時代、資本金が「100億」台、連結従業員数が3万人台という点が同じです。

3社の企業理念は以下のとおりです。

●花王:豊かな共生世界の実現

●資生堂:ビューティーイノベーションでよりよい世界を

●コーセー:美しい知恵 人へ、地球へ。

資生堂とコーセーは美を追求していることがわかります。一方の花王は、生活用品やヘルス関連も手がけていることから美だけにフォーカスした理念にはなっていません。

3社のキャラクターが企業理念に反映されています。

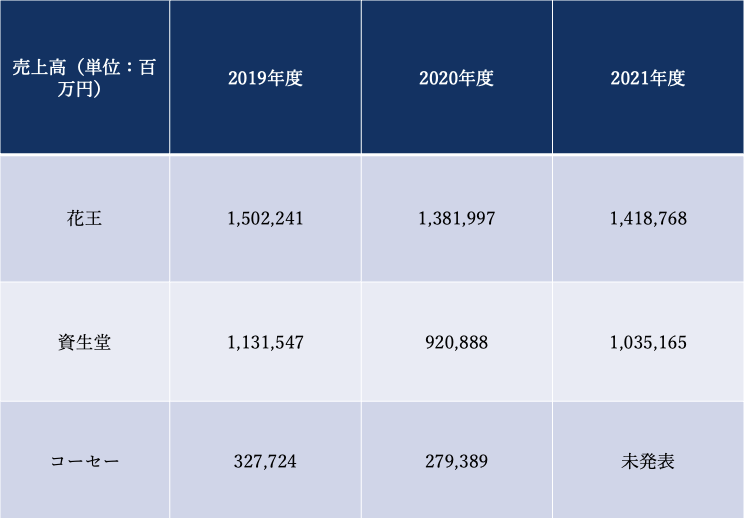

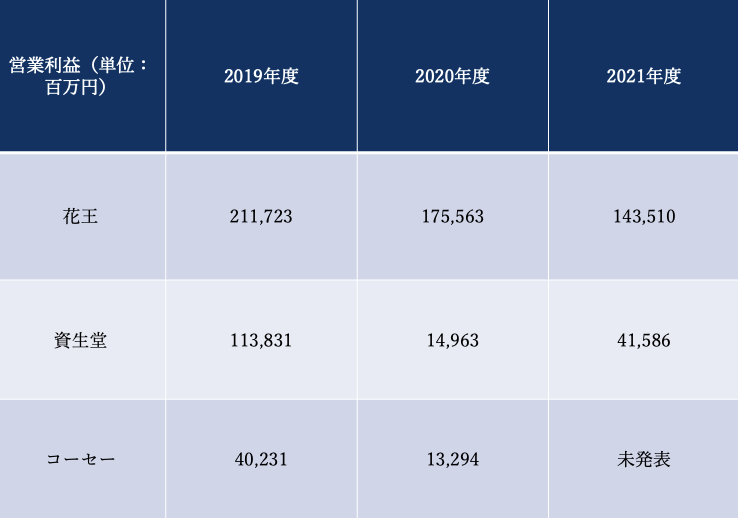

3社の売上高と営業利益と純利益の比較

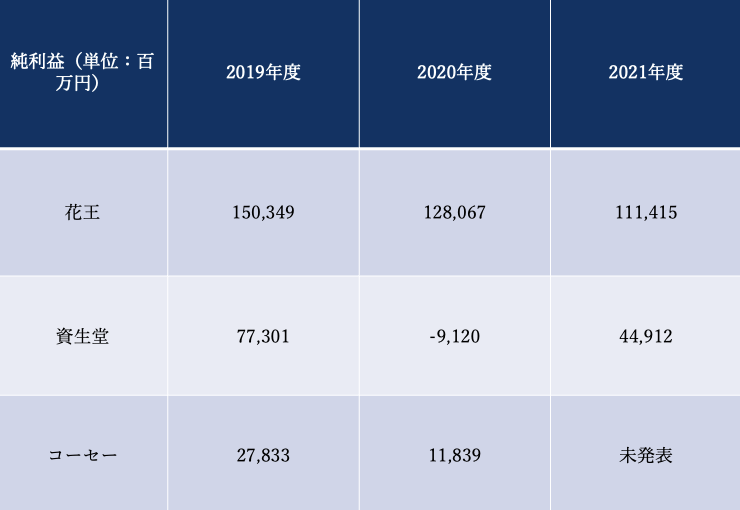

3社の直近3年間の売上高と営業利益と純利益をみてみます。コーセーのみ2021年度の発表が遅れているので2年間の実績となります(2022年4月現在)

売上高をみると花王と資生堂は1兆円企業ですが、コーセーは3,000億円程度となっています。

そして花王は生活関連も手がけている分、化粧品をメーンにしている資生堂やコーセーより売上高が頭1つ分飛び抜けている印象があります。

ところが営業利益をみると、2021年度は花王の1,435億円に対し、資生堂は416億円と3分の1以下となっています。2020年度の営業利益は、資生堂とコーセーはあまり変わりありません。

資生堂の純利益は2020年度にマイナスに沈みました(純損失となりました)。これは新型コロナによる世界的な需要の落ち込みが原因と考えられ、花王もコーセーも2020年度の純利益は前年を大きく下回っています。

「グローバル化があだになった」といえるのですが、しかし日本企業がグローバル化しないわけにはいかないことから、3社にはこの苦難を乗り越える取り組みが求められるでしょう。

化粧品業界の特徴

化粧品業界と経済産業省、大学の産官学が2021年4月、日本の化粧品産業の競争力強化を目指す「化粧品産業ビジョン検討会」を立ち上げました。

同検討会は化粧品業界の現状を次のように分析しています。

- 新型コロナによりインバウンド需要は瞬く間に消失、外出自粛により国内需要も減少し、日本の化粧品メーカーの売上は大きく低迷した。

- 欧州での化粧品に対する環境規制の厳格化や、持続可能な開発目標(SDGs)に対する消費者意識の高まりなどを踏まえた対応が求められる。

- 韓国・中国の化粧品メーカーの台頭により、特にアジア市場におけるグローバルな競争が激化している。

冒頭で、日本の化粧品の市場規模は世界3位と紹介しましたが、その地位に安住していられないことがわかります。

日本の化粧品業界の強みは、アジア地域における製品ニーズの基礎が日本国内のそれと類似していることや、アンチエイジングニーズに対応した製品開発で先行していること、ニッチな需要をしっかり取り込めていること、などが挙げられます。

逆に弱みは、海外での稼ぐ力の弱さ、デジタル化の遅れ、化粧の価値を発信できてない、といったことがあります。

同検討会はこのような強みと弱みを踏まえたうえで、日本の化粧品業界は「日本の先端技術と文化に基づいた Japan Beauty を世界に発信し、人々の幸せと世界のサステナビリティに貢献する産業」に進化していく必要があると提言しています。

化粧品業界の最近の動向~マスコミ報道から

最近のマスコミ報道から、化粧品業界の動向を探ってみます。

2022年4月19日付けの日本経済新聞に「花王、復活占う2つの『E』」という記事を掲載しました。2つのEとはEVA(経済的付加価値)とESG(環境・社会・企業統治)です。

EVAは、税引後営業利益から株主や債権者たちへのリターン(資本コスト)を差し引いた額のこと。花王は2025年度までにEVAを1,000億円にするとしていますが、2021年度のEVAは451億円で2018年度の935億円から半減してしまっています。EVAを増やすには営業利益を増やして資本コストを減らす必要があります。

花王はESGへの取り組みを強化することでEVAを増やそうと考えています。例えば工場に太陽光発電を導入したり、洗剤のアタックの性能を高めて容器を小さくしてプラスチックの使用量を減らそうとしたりしています。これらは初期投資がかかりますが、消費者から支持されれば相応のリターンが期待できます。

資生堂は事業構造改革に取り組んでいますが、日本経済新聞の評価は2021年9月の時点で「道半ば」です。資生堂は、保有していたアメリカのベアミネラルという会社を売却するなど、不採算部門の切り離しを進めています。

経営が身軽になれば、新しい投資に取り組む余裕が生まれてきます。コロナ禍を変革の好機に変えている姿勢は好感できるのではないでしょうか。

世界経済は物価高、原料費高、地政学リスク、米中貿易摩擦など数々の難題に見舞われ、日本経済もその影響をもろに受けているわけですが、日本の化粧品業界にはアドバンテージがあります。それを開発やマーケティングやデジタル化の原資に使うことで巻き返しを図る必要がありそうです。

給与水準

花王、資生堂、コーセーの給与水準を確認します。

●花王(2021年度有価証券報告書から)。

平均年齢40.5歳、平均勤続年数17.4年、平均年間給与7,893,000円

●資生堂(2021年度有価証券報告書から)。

平均年齢38.9歳、平均勤続年数11.2年、平均年間給与7,058,131円

●コーセー(2020年度有価証券報告書から)。

平均年齢41.7歳、平均勤続年数16.8年、平均年間給与8,188,308円

3社のなかでは売上高が最も小さいコーセーが最も高い給与をもらっていますが、これは平均年齢が高いからでしょう。

資生堂は平均年齢が若いために給与も少なくなっています。

しかしいずれにしても、3社の社員の給与額は日本では十分「高給」といえるでしょう。